1991年3月,1982届周健校友和夫人孙小依校友率先用基因重组技术合成了HPV病毒样颗粒(学术界又称:“周颗粒”)。

1999年3月,周健校友在回国学术访问时因积劳成疾突发疾病去世,年仅42岁。

2024年3月,在周健校友的母校温州医科大学,师生们正在校园内陆续接种由他发明的HPV疫苗。

澳大利亚总理陆克文曾说:

全世界数千万的女性,都欠周健一声谢谢。

引言

2006年,人类历史上第一个癌症疫苗——宫颈癌疫苗问世,一年之内包括美国、英国、加拿大和澳大利亚等在内的80个国家先后批准了这种疫苗的使用。世界每年有50万女性被诊断出患上宫颈癌,有25万人死于这种疾病。专家指出,新疫苗的使用有可能在一代人中根除宫颈癌。

99.8%的官颈癌是因人乳头瘤病毒(HPV)而发生的,但今天的宫颈癌疫苗不是HPV本身的减毒或灭活的抗病毒疫苗,而是使用了1991年依恩·弗雷泽教授和周健博士合作发明的病毒样颗粒。用基因工程手段生产的,病毒样颗粒不含病毒感染成分,却能刺激人体产生免疫反应,能有效地控制HPV感染,这是人类医学史上的一项重大突破。2007年8月伊恩·弗雷泽博士在北京举行的第四届中国——澳大利亚科学合作论坛上,首次在中国介绍了宫颈癌疫苗的发明和周健在其中的重要作用。然而,周健却未能亲眼看到这项研究成果在临床上大规模应用和在人类抗肿瘤中的巨大作用。

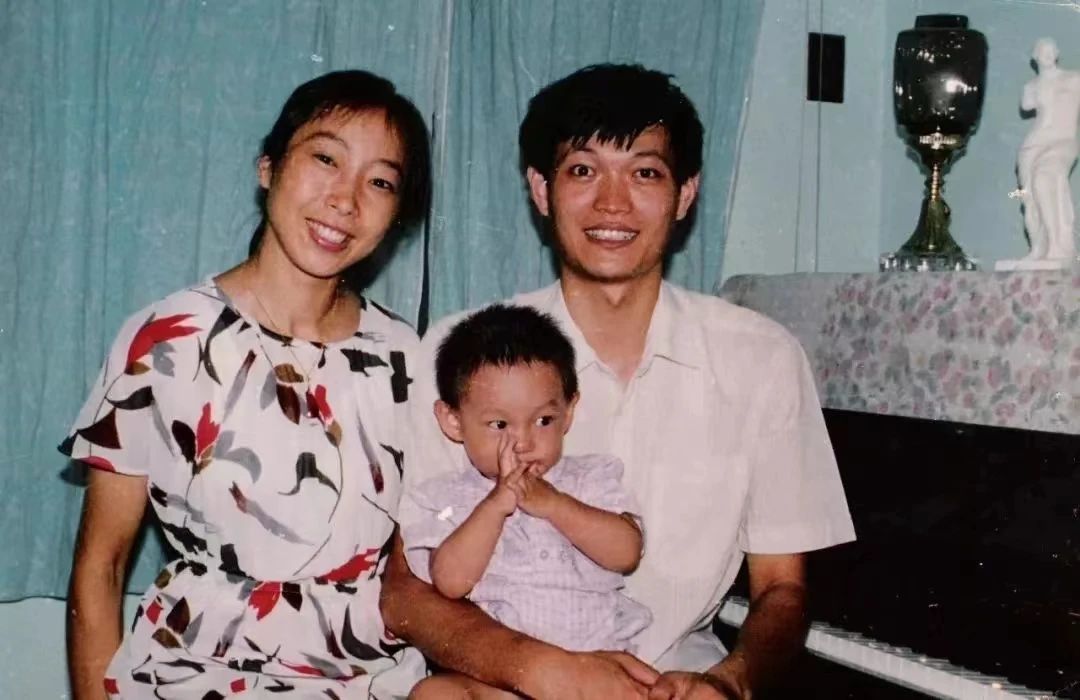

周健夫人孙小依曾做过他8年的助手,1991年,孙小依亲手参与合成了第一个病毒样颗粒。她在回顾周健的生命历程时说:“周健其实只是一名普通的研究人员,也是一个十分朴实的人,对我来说是一个称职的丈夫,对儿子来说是一个好爸爸,对科学工作来说他是一个认认真真、踏踏实实、勇于进取、不知疲倦的研究人员。”

“我真是站在巨人的肩膀上”

周健和孙小依都是杭州人,中学毕业后,他到工厂做工人,她到农村插队。1977年,“文革”结束后恢复高考制度的第一年,两人考入温州医学院医学专业,大学5年,从相识、相知,直到相恋。

“我们两人的性格完全不同,我比较好动,整天不是在操场上跑步就是在参加各种文娱活动,他很安静,每天都拿着录音机专心学习英语,他很喜欢我活泼的个性,我也羡慕他能专心致志而取得优秀成绩。”孙小依说“大学毕业后就自然地走到了一起,这也是一种缘分。”

1982年大学毕业后,周健考入浙江医科大学攻读硕士学位,师从病理学家徐英含教授做病理学研究,天天在实验室研究到很晚。这时,孙小依在浙江省人民医院任眼科临床医生,家就在医科大学的街对面,所以,常常晚上到实验室去,帮周健做些细胞培养方面的工作。

周健用两年的时间读完了硕士,又考入河南医科大学攻读病理学博士,导师沈琼教授是我国食管细胞学创始人,长期从事食管癌的早期诊断、癌前病变和预防研究。在大量查阅了文献之后,周健提出了从病毒病因学的角度,用分子生物学技术研究食管癌的设想。沈琼说:“你的想法非常好,我可以送你到北京病毒所去学习。

沈琼立即将周健介绍给了自己的同学,时任北京病毒所所长曾毅,曾毅又将他介绍给北京病毒所副所长谷淑燕。当时谷淑燕刚从德国学习回来,正承担着国家“七五”攻关计划的几个项目,专门做HPV研究。孙小依说:周健运气很好,谷老师非常喜欢他,手把手地教他。谷老师是真正把他带人用分子生物学方法研究HPV的启蒙人。

1986年,博士毕业后的周健进入北京医科大学生物化学研究所博士后流动站,跟随病毒学专家张迺蘅教授继续做HPV研究。这时,儿子周子晞刚出生,孙小依借调到了北医第三医院眼科工作。

1988年周健申请到位于剑桥大学的英国帝国癌症研究基金会(ICRF)的肿瘤和病毒实验室做研究,并成为国际HPV研究的先驱Lionel Crawford教授接收的第一位中国研究员。孙小依说:“周健极其幸运,Lionel的实验是国际HIV和分子生物学领域最顶尖的实验室之一;Lionel也很喜欢他,因为他是一个很有创造性的人。”

1998年当周健在事业发展比较顺利,已经有了近10项发明专利时曾说:“我能取得一些成功全靠这一位位的老师,我真的是站在巨人的肩膀上。

Crawford 教授的实验室资金多、设备条件非常好,只要有想法就能做,周健在剑桥做的实验很有意义,但实在忙不过来了,他希望孙小依能到实验室助他一臂之力。Lionel给了孙小依一个访问学者的职位。1989年,在周健到剑桥后的第十个月,孙小依来到他身边,成为他的助手,但她没想到的是,这一做就是8年,并共同经历两人生命中最激动人心的时刻。

剑桥偶遇

1985年,当周健在博士阶段专心研究HPV时,在地球的另一端,伊恩·弗雷泽获得澳大利亚墨尔本大学博士学位后,他通过阅读文献得知:宫颈癌是由HPV感染造成的,也在潜心专研HPV。

1985年,弗雷泽到昆士兰大学的教学医院亚历山德娜公主医院创办了自己的免疫和癌症研究实验室,决定加入HPV和宫颈癌疫苗的研究。这时的弗雷泽身兼数职:教学、临床医生和科学研究。1989年,他决定利用学术休假年到剑桥大学病理系的实验室进修。他所在的Margaret Stanley教授的实验室正好与Lionel Crawford的实验室毗邻,因此,“幸运地遇见了不久前来自中国的周健博士。”他说。

“那时,周健和夫人孙小依是两位最为勤奋的研究人员,无论白天黑夜,凡是我去实验室时,总会看到他俩在那里努力工作。实际上,我是他们实验室的打扰者,由于我的实验室过于拥挤,没有空间供我活动,加之经费紧张,缺乏购买药物试剂的资金,所以老是借用Crawford教授的实验室和试剂。”

弗雷泽说,在剑桥,周健夫妇被称为“神奇的手指”,什么难事到他们手上总能行。孙小依说:“那时周健刚起步,我专心做他的助手,我们性格互补,他很有创造性,主意多,我比较有条理性,手巧。做细胞培养从未污染过,给我的任务我都能细心完成。我们不但在生活中互相理解,而且在实验室里也配合默契,他只要朝哪里看一眼,我就知道他要什么东西,同事都说我们俩配合得可称天衣无缝。”

“伊恩与周健在很多方面很相像,他们都很努力,”孙小依说,“每天早上一定是他们俩最早到实验室,晚上一定是最晚走。他们很合得来。”

弗雷泽说:“我们也常常在喝咖啡时相遇,并谈论彼此间如何可以通过合作来创造、实现并验证一些新的设想。”

但由于种种原因,俩人没有条件在剑桥进行太多的合作。当弗雷泽准备返回澳大利亚时,他盛情邀请周健夫妇到昆士兰大学他所在的实验室一起工作。他已经申请到了不少经费,有条件通过努力就能继续深入研究。1990年,周健带着家人来到了昆士兰。

孙小依说:“到昆大后我们还是接着做同样的题目,一点没有耽误时间,换实验室没有带来任何影响,进展很顺利。伊恩也一直支持我们。不到一年,周健这一最重要的创造发明就有了眉目。”

周健在剑桥大学

“我们真的合成了一个病毒!”

HPV是一个很小的病毒,直径45~55纳米,科学家们已经对这个病毒研究了几百年了,但对它的认识一直很肤浅,从未在实验室中培养成功过,而且一旦寄存到宿主细胞后,它就会将自己的基因与宿主细胞的基因融合因此,无法在体外看到完整的病毒颗粒,对它的研究进展受到了限制。以前,科学家们曾试了许多方法,希望在体外培养这种病毒,周健和孙小依也一直在想方设法,但也都没有成功。孙小依说:“我们试了许多不同的方法,确实很难,做基础研究还是有些进展有文章可发表,但是对怎么看到这个病毒颗粒真的是束手无策。”拿不到病毒,疫苗又从何谈起呢?

研制宫颈癌疫苗面临的最大问题是如何才能获得HPV?既然这种病毒不能在体外组织液中培育,而在活细胞中繁殖时与宿主的细胞基因融合,那么,有什么捷径能制造出这种病毒呢?那时周健真是废寝忘食并日夜思索。

重组DNA技术是指利用载体人工修饰有机体遗传组成的技术,即在体外通过酶的作用将异源DNA与载体DNA重组,并将该重组DNA分子导入受体细胞内,以扩增异源DNA,并实现其功能表达的技术。但是,当他将这种技术用于HPV颗粒的制造时却遇到了极大的困难,这种病毒的基因很大,当时提取和克隆大基因非常不易,他们曾在6个月时间里一无所获。

夫妻两人习惯在孩子睡觉后出去散步,周健往往走几步会突然冒出一个想法,有时孙小依就拿笔记在手心,回实验室后进行试验。1990年年底的一天,他们像往常一样出去散步,周健忽然说:“我们现有的L1、L2(HPV晚期蛋白、病毒壳膜的主要构成成分)表达很好,纯化得也不错,何不把这两个蛋白放到试管里加上一定条件,看有没有结果?”孙小依说:“我当时就嘲笑他,哪有这种可能,将两个东西放在一起就成了事?能有这么简单?”

过了半个月,周健又问孙小依那个试验做了没有,孙小依说:“我当时是记下来了,但我觉得你不会在开玩笑吧?”在丈夫的第二次催促下,她“抱着试一试的心态,按照他的思路,将两个现存的HPV晚期蛋白放在试管里,加一点这个,加一点那个,好像幼儿园小朋友做游戏一样,就这么简单。”

大约过了两个星期后,两人将合成好的东西拿到电子显微镜下观察结果一看我们俩都傻眼了,真的是一个病毒样颗粒合成了,我们实实在在的看到一个体外合成的病毒样颗粒了!这真是惊喜的一刻!“孙小依说这真是很幸运,我们赶紧将这个结果告诉伊恩,他高兴得嘴都合不拢。这是我们一辈子难以忘怀的瞬间,在不经意间实现了梦寐以求的突破。”

周健校友和孙小依校友共同合成的HPV病毒样颗粒,其实是制作了一个HPV病毒的“稻草人”!作为一名分子病毒学家,周健擅长克隆基因并在细胞中将它们表达出来,他试图通过重组DNA技术做出这种病毒的外壳。他的想法是要制造出外表类似HPV但内核不含病毒DNA的病毒样颗粒,这样的颗粒可以像“稻草人”一样让体内产生免疫反应但又绝对安全。病毒学家都知道这个病毒样颗粒的重要性: 这个颗粒是个空壳,里面有病毒DNA内核,所以没有感染性但外壳上有很多抗原,进入身体后就刺激免疫系统而产生抗体,因此它本身就是一个疫苗。

分子生物学研究早已发现,HPV有70多种类型,也就是说,这一病毒家族里有70多个相似而又不同的病毒(亚型),其中至少有10个类型与尖锐湿疣有关(如6、11、16、18及33型,最常见6、11型),而第11、16、18型与生殖器癌有关。虽然HPV有70多种类型,但所有的HPV都具有相似的颗粒状结构:内核是导致疾病的病毒DNA,外表是一层有20个面的蛋白质“外壳”。

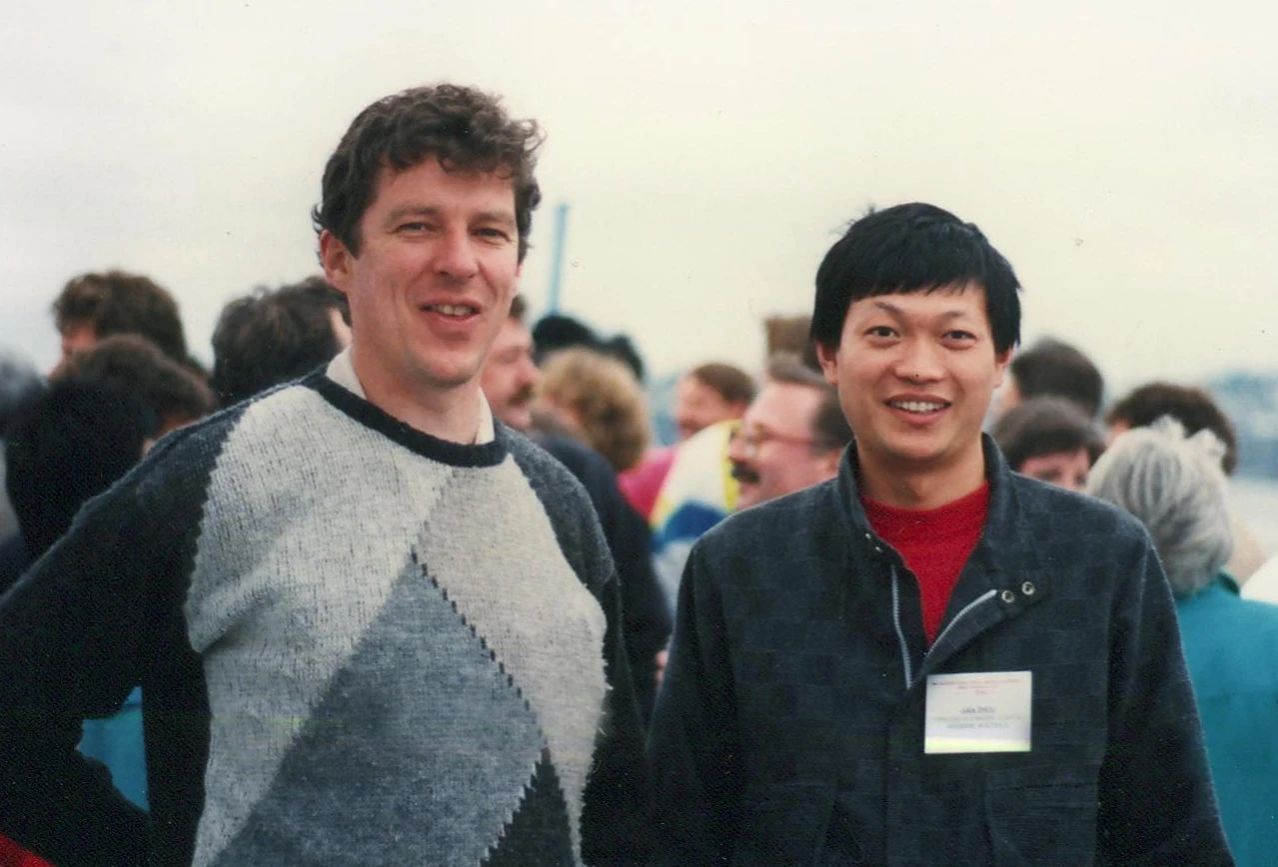

他们就用这个HPV病毒样颗粒做动物试验,动物体内出现了免疫后应。弗雷泽和周健将这一成果发表在1991年第185期的《病毒学》期刊上。1991年6月,昆士兰大学为这项发明成果申请了专利,当年7月,俩人在美国西雅图举行的乳头状病毒国际会议上报告了这项成果。

动物试验成功后就开始转入临床试验。

2006年,采用“病毒样颗粒”的合成技术,默克制药公司和葛兰素史克制药公司生产的两种宫颈癌疫苗终于面市。HPV疫苗最早于2006年在美国上市,一年之内,包括英国、加拿大和澳大利亚等在内的80个国家先后批准了这种疫苗的使用。此后,在140多个国家和地区批准使用。2016年,葛兰素史克的人乳头瘤病毒吸附疫苗(16型和18型)在中国上市,2018年,国家药品监督管理局批准九价HPV疫苗在中国上市。弗雷泽说,疫苗的使用有可能在一代人中根除宫颈癌。

宫颈癌疫苗共同发明者周健博士(右)与伊恩·弗雷泽教授

背景概要

宫颈癌是由病毒感染而引发的癌症,它是女性中一种常见癌症,发病率仅次于乳腺癌。每年世界约有50万女性被诊断为宫颈癌,25万多女性因此而死亡。

有25%左右癌症是因病毒感染引发的,比如乙肝病毒所导致的肝癌人类乳突病毒所导致的宫颈癌等,这就意味着至少25%的癌症可以通过疫苗预防。

宫颈癌是子宫颈处细胞的异常生长。最初,流行病学的研究发现宫颈癌与性生活有关。19世纪中叶的学者注意到,修女和妓女的宫颈癌发生率有显著差异。之后,许多流行病学家指出,性生活的某些特质,如早婚、多产及复杂的性关系都和宫颈癌的发生有关,因而逐步形成宫颈癌是性传染病的观念。但直到20世纪60年代,宫颈癌的病因研究仍围绕着淋病、梅毒、滴虫等病原体打转,没有突破。

20世纪60年代后期,对HPV的研究成为热门课题。这时,流行病学的研究发现,HPV感染率在一般妇女约为10%~15%,在子宫颈上皮内肿瘤患者则为20%~50%,在宫颈癌患者则为80%~90%。科学家们确信,HPV在宫颈癌发生过程中扮演了重要角色。

1980年,科学家们证实,宫颈癌是由HPV感染所导致,但并不是所有感染HPV的女性都会发生这种癌症。在人的一生中,80%以上的男性和女性会在某个阶段感染上HPV,然而,在被感染的女性中,98%的人会自动击退这种病毒,只有2%的感染者会发展成癌症,但就是这2%的发生率,也造成了世界上每年有50多万名女性罹患此症,其中20多万人因此而丧生。

从理论上讲,既然某种疾病是病毒感染导致的,那么就有可能发明一种针对这种疾病的疫苗。通常情况下,疫苗都是按这样的思路制作的:通过改造或弱化某种病毒,让它丧失引发疾病的能力但却能激发身体的免疫系统产生相应的抗体;这样,当真正的病毒侵犯身体时,免疫系统都可以用已有的抗体来对付这种病毒。

如果不能获得病毒,那么疫苗的研制就是空想。世界上至少有2000多位科学家在研究 HPV与宫颈癌,他们冥思苦想、搜肠刮肚地希望能找到提取或制作这种病毒的方法。弗雷泽和周健就是其中的两位。